本を読んでいて、様々なことが結びついてくると、読んでいる最中に、うぉーっ、つながってきたぜー!と嬉しくなることがある。そんな雄叫びを上げたくなる本は、ぼくにとってのキーブックである。今回ご紹介する、『子どもアドボカシーと当事者参加のモヤモヤとこれから:子どもの「声」を大切にする社会ってどんなこと?』(栄留里美/長瀬正子/永野咲著、明石書店)はまさにそんな本だった。

この本の素敵なところはたくさんあるのだが、最もぼくにとって、うぉーってなったのは、宮地尚子さんのトラウマの環状島理論を、現場に使える形でわかりやすく提示した、という部分である。p72のこの環状島の図を見て、ほんとうにうなったのだ。(環状島モデルを知らない人は、ちょっと長いけど、斎藤環さんのnote記事も参照)

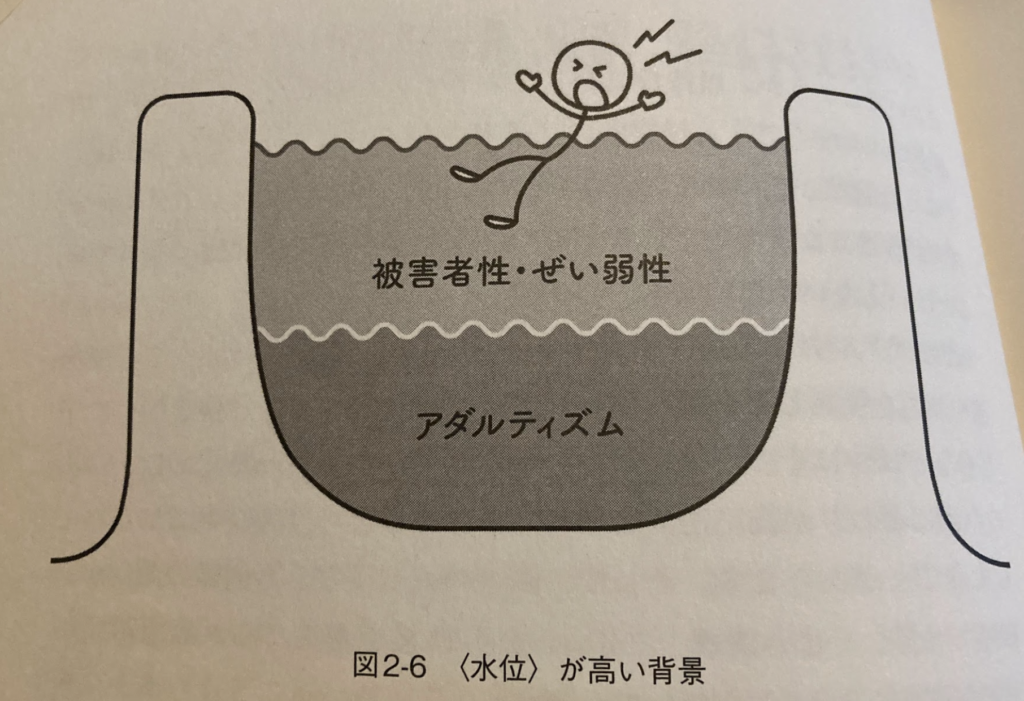

栄留さんは、アダルティズム(子ども差別)や被害者性について以下のように書いている。

「虐待自体がアダルティズムの最たるものです。虐待までいかなくても、日常的に『子どものくせに』『子どもだまし』のような言葉が使われている現状では、子どもを低くみるアダルティズムが普通になっていて、子どもの『声』を尊重する社会になっているとはいえないと思えます。

このアダルティズムに加えて、『成長途中』だからということで発達や能力を強調し話を聞く機会を設けないこと、また虐待を受けた子どもなどは特にその『被害者性』に焦点があてられるために、本人のためにまわりが良い選択を与えてあげようというスタンスになってしまうことがあります。そして、障害のある子どもも同様の傾向があるのですが、『ぜい弱性』(vulnerability)に焦点があてられ意思決定の機会が与えられにくくなっています。

こうしたことが<内海>の<水位>を高くし子どもが『声』をあげにくい環境を作っていると考えられます。」

これを読んでなぜ、ぼくはうなったのか? それは、これまで読んで・学んできたトラウマの切り口と、アドボカシー、そして今自分自身が経験し続ける子どものケアの話が、バッチリつながって記載されていたからである。そして、子育て中の父として、子どもの環状島の水位を上げている、と、いてて、と思いながら読んだのである。

『子どものくせに』『子どもだまし』というのは、さすがにぼくは娘につかっていない。でも「子どもを低くみるアダルティズム」の芽がぼくの中に全くないか、と言えば、嘘になる。子どもをうまくなだめようとしてみたり、あるいは子どもに了承をとらずに勝手に判断しそうになるとき、子ども差別としてのアダルティズムがぼくの中から抜けきっていない、厳然としてあると感じるのだ。

さらに、年長さんの子どもが理路整然としゃべれないのは、『成長途中』なのだが、それゆえ子どもの話を「話半分」に聞いてしまうときがないか、といわれたら、これもあやしい。「本人のためにまわりが良い選択を与えてあげよう」と子どもの意思確認をすることなく勝手に決めてしまうことがないか、と言われると、胸を張って答えられない時がある。

そういう意味で、アダルティズムや脆弱性が、子どもを「言えなくさせている」可能性も十分に考えられるのだ。そして、それは虐待や社会的養護の家庭に限った話ではなく、普通の家庭でも十分にあり得る話なのである。

そして本書が大切にする子どもの「声」というのは、理路整然としたものではなく、「もっと幅広いイメージが大切」(p17)という。内なる「声」や、怒る、踊る、泣く、絵を描くなども「声」のイメージとして重視されている。我が娘を見ていても、5歳児が理路整然と声を発している時もあれば、そうではない時もある。言えないときは、机をたたいて「怒るで!」と叫んで泣いている時もある。嬉しくて踊ったり絵や字を書いて伝えようとしてくれるときもある。時たましゃべってくれるけど、内なる「声」も色々息づいているようだ。

そういう様々な「声」を持つ主体としての子どもが存在しているのに、親や支援者が、アダルティズムや被害者性・脆弱性の偏見や先入観で子どもの世界をドボドボにしてしまうと、そこで溺れて・窒息して、子どもが声を出せずに沈み込んでいく。そういうイメージがこの絵を見ているうちに伝わってきた。それだけでなく、これを書きながら気づいたのだが、大学生と日々接していて、「他人の目が気になって自分の意見が言えない」「他の人と違うことを言ったらどうしうよう、と気になる」「正しいことを言わなきゃ、と感じている」といった声をしばしば聞く。これは、親や教師によるアダルティズムや脆弱性の言動がたくさん注ぎ込まれた結果、同調圧力や空気を読むことになれすぎて、自分の声を封印して生きている「よい子」になった・・・そんな「妄想」すら浮かぶ。

「気持ち、そして感情は、『声』を発していくための源泉になります。しかし、当事者の経験からは、気持ちや感情を押し殺したり、他者の感情が優先されたりすることが語られます。自分の感情をおさえこむことが日常になるという経験は、当事者の『声』を失わせてしまいます。」(p37)

この長瀬さんの指摘は、「しんどい家庭」で育った子どもの解説部分で書かれているが、実はごく一部の限られた家庭に限定された話ではない、残念ながらごくありふれた世界なのかも知れない、とすら、「妄想が爆発」してしまう。

子どもが言えないのは、「幼い」とか発達・能力不足だからではない。親や支援者が、様々な言語的・非言語的な子どもの「声」をそのものとして尊重しているか。そして、子どもの「声」をしっかり聞くために、親や支援者の方が試行錯誤しているか。そうやって、内海の水位をさげて、子どもの「声」がそのものとして発することが出来るようなサポートを大人が出来ているか、が問われているのだ。

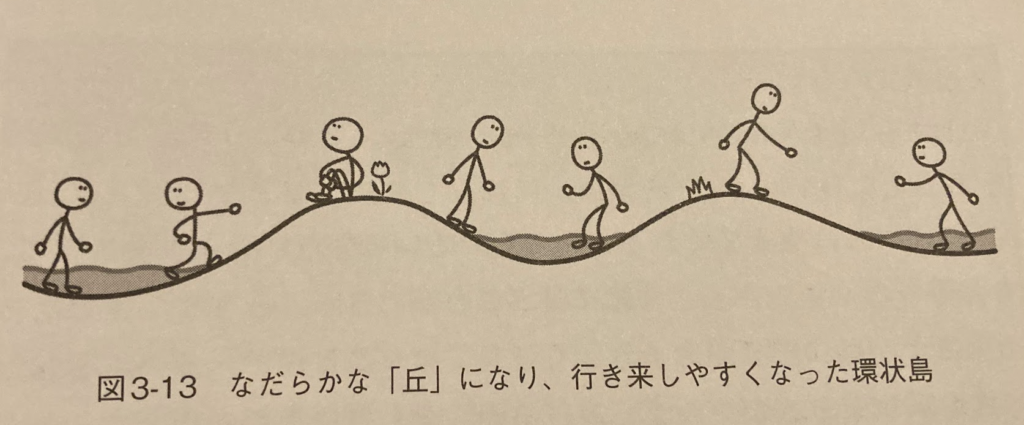

そして、子どもの「声」を尊重することで、そもそも環状島モデルそのものの構造が変わっていく、と永野さんは指摘する。

「当事者参画は、社会的養護の環状島をくっきりと浮かび上がらせ、実態を明らかにし、環状島の内と外にある格差をなくしていきます。さらにその先には、社会的養護の環状島の形を変えていくのではないかと考えています。それは、多くの人が生き延びていけるよう<内海>を浅く、また環状島へ上がりやすくなるよう島の傾斜を緩やかにし『丘』のようにしていくのだろうと思います。そうなっていくと、家族がしんどい時、家族が安全ではない時、浅い<内海>をじゃぶじゃぶと渡って、社会的養護の環状島へやってくることができます。そして丘へ登って、休息したり、同じようにやってきた仲間たちと過ごすことが出来ます」(p126-127)

これは、子どもだけではなく、障害者や認知症の人など、当事者参画が求められる多くの領域で共通して言えることではないか、と思う。意思決定支援が必要な、認知症や精神障害、強度行動障害、重症心身障害などの障害を持つ人は、子どもと同じように、社会的弱者差別や被害者性・脆弱性の海の中で溺れかけている。そのとき、どんなに重い障害がある人でも、言語的表出が苦手な人でも、当事者参画の中心に位置づけられると、環状島の内海の水位はどんどん下がってくる。その上で、当事者と家族、支援者などの関係者が一緒になって「環状島の形を変えて」「丘」のように行き来がしやすい傾斜角角度にならしていくことができれば、往来がしやすくなる。

そして、これを書きながらイメージしていたのは、ぼくが関わってきたオープンダイアローグや未来語りのダイアローグ(OD/AD)との共通点だ。OD/ADは、他者の他者性を大切にしていて、相手の声をすごく大切にする。理路整然と話していなくても、途中で割り込まず、最後までまずはじっくり聞く。なぜなら、他者は自分には理解し得ない、わからない部分がある他者だからだ。その他者の他者性を尊重するためには、まずはじっくり聞く必要がある。

そのような「いま・ここの瞬間における他者の他者性の尊重(respecting otherness in the present moment)」が対話の中でなされていくから、「聞いてもらえた」という実感が当事者にもわく。「じっくり聞く」プロセスの中で、当事者は「話してもいいんだ」とか「この空間は安心して話せる場所かも知れない」という安心感が少しずつ膨らんでいく。そして。このような対話空間を当事者参画の中で作っていくことで、対話空間における障壁が下がり、それがひいては環状島の急斜面がなだらかになり、丘に変容していくダイナミズムなのかも知れない、と浮かび始める。

つまり、意思決定支援が必要な状態にある人、というのは、環状島の内海で溺れかけている人である。そして、支援者に求められていることは、内海の水位を下げるために、自分自身の権力性や偏見を自覚し、相手の話をじっくり理解しようと試みることである。そのプロセスの中で、この人になら話してもいいんだ、と希望が膨らむことで、内海と外海の間にある断崖絶壁は、少しずつ丘のようになだらかに変化し始め、それが支援者と本人の意思疎通を図りやすくする、大きなきっかけになる。そんなことを受け取った。

そういう意味では、子ども領域だけでなく、高齢、障害、生活困窮など、領域関係なく、意思決定支援に関わる多くの人に是非とも手に取ってほしい一冊である。最後になるけど、お三方の文章はすごくわかりやすくて読みやすく、本を読むのが得意ではない人でも、十分に読み通せる。そして、今回ご紹介したような、魅力的でわかりやすい挿絵もふんだんに使われていて、真面目な本なのにほっこりする。本当に素敵なキーブックである。