著者や本の内容を全く知らないで読んだ本って、久しぶりだ。NPOやボランティア・市民活動系でアクティブな方々が何人か推薦しておられ、タイトルが気になって手に取った一冊を、気づいたら一気読みしていた。

「PTAなど地域活動によくある『年度での役員交代の組織』では、『なぜこれをやっているのかよくわからない』(価値の問い直しが行われない)、かつ『とにかくリスクをゼロにしたい』(去年通りにすることでなんとか一年問題なくすごしたい)ので、結果、『リスクをとってなにかしてみるなんてとんでもない』=新しい試みは生まれず同じ事を繰り返すことになる。」( 西川正『あそびの生まれる時:「お客様」時代の地域コーディネーション』ころから、p124)

長年、地域活動なるものに対してモヤモヤしていたのだが、それが「価値を問い直さないこと」と「リスクをゼロにすること」の掛け合わせのなかで生じている、と言われて、これほど的確に本質を射貫く整理に出会った事がなかったので、びっくりした。しかもこの西川さん、NPOの運営などに関わるだけでなく、小学校や中学校のPTAに民生委員まで務め、筋金入りの地域活動をしている達人である。僕のような頭でっかちではなく、自らの観察に基づく整理で、本当になるほど、と頷く限り。

実は、ぼく自身が「オモロイ」と思うことは、この対極にあるのかもしれない。西川さんの整理を読んでいて、そう思う。「なぜこれをやっているのかわからない」というのは、活動の意味や価値に関する「了解」がないからだ、と西川さんは言う。でも、「しなければならない」「以前からそうなってまんすんで」と押しつけられる。すると、「意味なし感」や「やらされ感」が大きくなり、同じように役に当たった仲間達で相談する時間もないので、「わからない感」や「キャパオーバー感」も募り、「孤立感」に陥る。これらが重なると「つらい」「つまらない」になり、「負担感」がつのる。それは意味ある何かをやっている(doing)ではなく、やらされる「動員」である、と喝破する(第2章)。

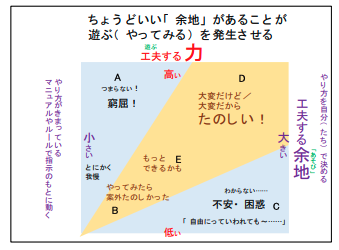

僕は「動員」なるものが本当に嫌いなので、心からこの整理に賛同する。そして、僕が「オモロイ」と感じることは、西川さんの整理によると、「工夫する力が強い」ものと「工夫する余地が大きい」ものの掛け合わせの領域だ、と理解した。西川さんは、「工夫する力」とは、「与えられた状況の中で、なんとか工夫してみようとする指向性の強弱」と整理する。一方、「工夫する余地」は「プログラムの自由度が高い」「やり方がきまっていない」「マニュアル、ルールが少ない」「自分たちで決める領域がある」などのことを指す(p60)。そして、「工夫する力の強弱」と「工夫する余地の大小」を縦軸と横軸のマトリックスにして、それぞれがどのようになっているかを描く。それは以下のような図になる。(多分ご本人の資料としてネットで見つけたもの)

これを眺めながら、僕が博士論文を書いていた時に調べた、ソーシャルワーカーの裁量労働論と重なるな、と思った。「与えられた状況の中で、なんとか工夫してみようとする指向性」としての「工夫する力」とは、結果は左右できないけど、方法論的な裁量があるかどうか、が託されている状況である。一方、「プログラムの自由度が高い」「やり方がきまっていない」「マニュアル、ルールが少ない」「自分たちで決める領域がある」という「工夫する余地」は、どのような結果を導き出すか、に関する裁量があるとも言える。すると、ソーシャルワーカーや警察官などが、現場でどのようなリーダーシップを取っているか、を整理した論文の図と繋がってくる。

僕が最もイヤなのは、結果にも方法論にも何も裁量がなく、ただただ言われたことだけやる、というタイプの「行政的手続き」である。一方、それ以外であれば、「オモロサ」を見いだすことが出来る。それは、「工夫する力」(方法)や「工夫する余地」(結果)のどちらか、あるいは双方に、それを担うぼく自身の意見を反映する裁量が残されているからである。

これは、仕事に限った話ではない。ボランティア活動やPTAなどの地域活動においても、前例踏襲主義は、結果や方法に全く裁量のない「行政的手続き」となる。そうであれば、なぜそれを住民が義務としてやらなければならないのだ、それは本来行政がすべきだ、とか、なるべくその義務から逃げたい、ということになる。近年の町内会・自治会離れや、民生委員のなり手不足の問題などを見ていると、この前例踏襲型の「行政手続き」を住民に押しつけることの限界が見えてくる。

では、裁量を与えられて、結果であれ方法論であれ自由が与えられたら、それだけで人は活き活きと地域活動をするのだろうか。それもまた違う、と西川さんは言う。

「ひとりひとり自分の言葉で、『やってみたいね』を語る。と同時にひとりひとり自分の言葉で『心配ごと』を語る。それぞれの意見をもちよって、互いに応答しながら『こんなふうになるといいね』『こうしたらおもしろいかも』とわいわい話し合えること。『こうなったらどうする?』『これはまずくない?』『じゃあ、こうしたらどう?』と話せること。すなわち価値とリスクを出し合って、対話を丁寧にすれば、結論は自ずと生まれてくる。その結論は誰かに属しているものでもなく、『みんな』に属している。そして、そこで生まれてくるのは(当面の)結論だけではない。参加者のひとりひとりに私のイベントであるという当事者としての自覚が生まれている。『なにかあったら誰のせいか?』という『帰責性』ではなく、『このイベントがよくなるかどうかは、私次第』という責任感が生まれる。」(p131)

これを読んで唸った。僕が学んできた「未来語りのダイアローグ」と一緒じゃん、と。

方法であれ結果であれ、未来に裁量が与えられる、ということは、夢や希望も生まれるが、一方でリスクや心配ごと、不安も最大化する。その際、まずは夢や希望をあーだこーだとわいわい話す。その上で、その希望を実現するにあたって、現実的にある不安や心配ごともシェアしていく。それは、問い直すべき価値をみんなで共有し、リスクに関する不透明感を減らしていきながら、実際に出来そうな価値を了解しあい、そして各人が引き受けられるリスクを分かち合うというプロセス。この対話を通じて、参加する人1人1人が当事者性を持ち、自分にも出来る事がある、という責任感が生まれてくる。それは、困難な状況で対話に臨んだ精神障害のある人とその家族、支援者の話し合いでも、実に似たような希望を生み出す対話があった。

そう、絶望的に見える状況でも、実は工夫する余地と工夫する力はある。それを前例踏襲という形で蓋をし、裁量を制約すると、文字通りわくわく感は死滅していく。とはいえ逆に、裁量が付与されても無責任・無制限に放り投げられたら、途方に暮れるばかりだ。その問題に関わることになったチームのなかで、希望や期待、モヤモヤや不安が共有され、あーだこーだとわいわい言い合う中で、未来語りのダイアローグが進み、その中でリスクが低減し、価値への了解が生まれてくるのである。それがチーム形成のプロセスであり、地域活動が「オモロイ」と思えるダイナミズムが生まれる過程そのものなのだ。

この本って、PTAや民生委員、町内会・自治会に関わる人だけでなく、社協で言うなら生活支援コーディネーターとか、行政のまちづくり担当とか、住民との協働に携わる専門職は、是非読んでほしい。そして、自らの裁量労働の面白さと、住民達の裁量の活かし方を、どううまく掛け合わせるか、を考えるきっかけにして欲しい。そして、本のタイトルに絡めるなら、裁量が「あそび」につながったとき、わくわくやオモロサが生まれてくる。それこそ、地域活動が持続可能になるための、遠回りなようでいて、最も近道なのだと思う。