三好春樹さんといえば、介護業界で知らない人はモグリ、なほどのレジェンドで、著作も沢山出しておられる。「関係障害論」とか気になる何冊かは買い求めたけど、積ん読していて、読んではいない。ちょうど介護保険がはじまった頃、大学院の博論の指導教官だった大熊由紀子さんを想定した彼の北欧批判=全室個室批判に遭遇して、ちょっと過激でしんどいなぁ、と思っていたからだ。

だが、ふと思い立って、中高生向けに書かれたちくまプリマ—新書『介護のススメ! 希望と創造の老人ケア入門』を読んだら、これが面白い。すいません、読まずギライ、しておりました。ものすごくロジカルで、見通しが良い本である。

「介護の『介』は、この媒介の『介』なのです。つまり、『他のもの(=介護者)を通して、あるもの(=主体としての老人)を存在せしめること」、これが介護です。

老人が自分の身体と人生の主人公になるために、私たちが自分を媒介にする、つまりきっかけにすることです。

老人が主体、私たちは老人にとっての手すりや杖なのです。でも単なる杖ではありませんね。パスカルの名言をもじりました。『介護者は考える杖である』。」(p198)

介護者を通して、主体としての老人を存在せしめる。つまり、ご本人が自分の身体や人生の主人公であることを、認知症や虚弱などで失いつつある・奪われているときに、介護者が媒介として機能することによって、介護者を手すりや杖として用いることにより、老人が主体性を回復する。そのための介護だ、というのは、心からの納得である。

その上で、徘徊や暴力行為、叫びなどの「問題行動」についても、「考える杖」として、別の視点を差し出す。

「認知症の人は、体の中からの不快感ばかりがあって、その理由がわからない。不安だから眠れない、徘徊する。そして藤田ヨシさんのような寝たきりの人は、徘徊する代わりに大声で歌う、叫ぶんでしょう。

そうすると私たちが『問題行動』と呼び、『BPSD』なんて言い換えてきたものは、認知症老人が体の不調を私たちに訴えているものだということになります。つまり『便秘に気がついていない介護によって引き起こされた行動』ということになります。

『問題行動』、つまり藤田ヨシさんの『歌』、叫び、幻覚めいた訴えは、私たちへの非言語コミュニケーションだったんだ。だとしたら、こうした『問題行動』を薬で抑え、おとなしくさせようというのは、二重の意味で間違っていることになります。」(p148-149)

徘徊する、大声で歌う、叫ぶ。注意をしても、制止をしても、その行為が止まらない。このような状況を、業界用語では「問題行動」「困難事例」と言う。本人に問題があり、本人が抱える困難だ、というラベリングだ。

でも、三好さんは「問題介護によって生じた老人の行動」(p140)と読み替える。ご本人にとっては、「体の中からの不快感ばかりがあって、その理由がわからない。不安だから眠れない、徘徊する」という内在的論理がある。歩けない人なら、大声で歌う。これらを反社会的・逸脱行動で認知症の周辺症状(BPSD)だからと「わかったふり」をしても、ご本人の身体と人生を取り戻す介護や支援にはつながらない。ではどうすればよいか。「『歌』、叫び、幻覚めいた訴えは、私たちへの非言語コミュニケーションだった」と気づき、何を伝えたかったか、を克明に見ていく。すると、藤田さんの場合は、便秘の時に大声で歌うことが見えてきた。であれば、ポータブルトイレでの排泄支援をすると、声は出さなくなったそうだ。

ただ、今の老人ケアだけでなく、精神科病院でも行われているのは、このような非言語な訴えを理解しようという「考える杖」とは真逆の営みである。それは、「こうした『問題行動』を薬で抑え、おとなしくさせよう」という抑圧的支配の論理である。これが、医学的なもっともらしさ、で正当化される。確かに、大声や徘徊はそれで止まるかも知れない。でも、本人の身体と人生は「薬漬け」の被害を受け、取り戻すことは出来ない。周囲にとってはケアが楽になるかも知れない。でも本人の尊厳はズタズタになるのだ。

なぜ、こういう重要なことに、医者は気づけず、三好さんは気づけたのか。それは、彼が「道を外れた」経歴だったからかも、しれない。

早熟だった高校生の三好さんは、学生運動にコミットして高校を退学処分。中高一貫校でいい大学を出て良い会社に入って出世して定年、という理想的世界から10代にしてドロップアウトして、トラック運転手などを経て、介護の世界にたどり着く。そこで、「望ましいレール」なるものが、胡散臭いことに気づくのだ。

「老人たちの人生を知ればするほど、『決められた道』なんてないんだと思うようになるのです。人生はみんなバラバラ。ここで暮らしている一人一人もじつに個性的ですが、ここに至る過程も個性的。一人一人が波瀾万丈、すごいエピソードがあるんです。(略)

そう思うと私は気分がスッと楽になりました。道を外れてしまったことを悔やむ気持ちもなくなりましたし、逆に、元の道に戻ってやるものかといった気負いもなくなったのです。『道』に拘る必要なんかないんですから。」(p68-70)

今の学生を見ていても、「決められた道」を固く信じて、そこから外れることを極端に恐れ、腹が立っても、理不尽に思っても、黙って従っている学生が沢山いる。三好さんは、その理不尽さに異を唱え、黙っておらず行動して、高校を退学処分になり、中高一貫校の標準的ルートである良い大学・良い会社から決定的に外れた。でも、波瀾万丈の人生を経た個性的な老人と出会い、「決められた道」の幻想というか、うさんくささに気づいてしまう。それよりも、自分の「個性」を活かすことのほうが意味や価値があると気づく。それまで「道を外れてしまったことを悔やむ気持ち」を持っていたが、「『道』に拘る必要なんかない」と気づく。

このフレーズを読みながら、「決められた道」を「標準化・秩序化された支援」と言い換えてみたくなる。教科書を読んで、標準的な知識や正解を先に暗記してから、介護や医療、福祉に携わるようになると、この「決められた道」=正解を外れることはしにくい。でも、一人一人の人生に関わる介護現場において、標準的な介護なるものはない。波瀾万丈の人生を経た、個性的なご本人が、身体的な状態との相互作用の中で、どのようなしんどさがあるのか、便秘やうつ症状など様々なつらさをどんな風に表現しているのか。そういう個別の事情を、その人と向き合いながら、共に探すしかない。「決められた道」から外れた人を「縛る・閉じ込める・薬漬けにする」のではなく、なぜその人がいかなる理由で「決められた道」から外れるかをアセスメントする、それが標準化・秩序化された支援を超えた、個別支援なのだと、この部分を拝読して改めて感じた。

そして、これが可能になったのは、彼が理学療法士としての勉強をし始めたのは、老人介護をはじめた後、28才の時に大検をとった後だったという背景もあるようだ。彼は、元々勉強ギライだったが、この専門学校の勉強は面白かった、と語る。

「学校で教わることが、みんな、老人の顔と名前に結びつくんです。ある病気について教わると、その病名のついていた入所者が頭に浮かびます。そうすると、その人が訴えていたことの意味がわかってきたり、自分が病気についての知識がなかったため、見当外れの対応をしていたことを反省したりするのです。

もちろん、出会ったことのない病気や障害についても学びますが、生活場面を体験しているので、そんな人には入浴ケアで何を気をつけるべきか、食事ケアでは、と想像を働かせながら勉強できるのです。

ここでは勉強は試験のための暗記ではなく、いい介護をするための武器を手に入れることなんです。」(p72-73)

強いて勉める勉強ではなく、自発的に学ぶ喜びが、この文章の中に溢れている。自分がやっている仕事の中で生まれた疑問や「問い」を深め、理論を知り、解決可能性に気づき、また問いや解決策がズレていたことに発見する。それは、己の愚かさとの出会いでもあるが、新たな試行錯誤の可能性との出会いでもある。三好さんはそれを「いい介護をするための武器を手に入れること」と述べていた。このような暗記ではない、ほんまもんの学びを理学療法の学校でしたからこそ、彼はその後、その学びを現場で探求していく。理論だけでもなく、実践だけでもなく、理論と実践の往復をご自身の中で深めていったのだ。

実は三好さんがお好きではない!?北欧では、こういう社会人の学び直しが当たり前になっている。高校卒業後、一旦社会人経験をしたり、あるいは介護現場で働いた後、問いを持って大学に入ってくる学生は少なくない。だからこそ、現場でぼんやり感じた疑問や問いを深めることが出来るし、それは良い武器になるのだ。日本でも、現場経験を踏まえて社会人大学院生になる人が最近増えてきて、僕のところでも今年から一人、現場のソーシャルワーカーが社会人院生をされているが、そういう「現場での問い」を持って学ぶことは、めちゃくちゃ深くてオモロイ学びにつながると思う。

その上で、三好さんは介護には「想像力」と「創造力」の二つの「ソーゾーリョク」が必要だという。(p41)

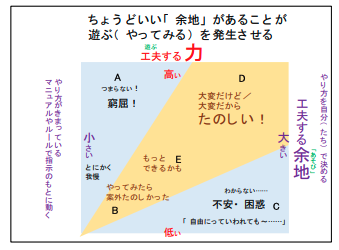

この人はなぜお風呂に入りたがらないのか、徘徊をするのか、大声で歌うのか。それに対して、ああでもないこうでもないと本人の内在的論理を「想像」する「想像力」。そして一旦「こういう背景があるのではないか」と仮説を立てたら、その仮説をもとに、ではどうやったら現状を変化させることが出来るのか、を現場で考えて、実際に変化を起こしていく「想像力」。これが介護には満載で、こんな風に「工夫」できることが、介護という仕事の魅力なのだ、と彼は語る。

なるほど、三好さんが主催される雑誌のタイトルがレヴィ・ストロースの名言「ブリコラージュ」(ありもの仕事)なのも、そんな「工夫」と「創造力」が介護の原点だからなのだな、と改めて納得した。この本は、福祉や介護に興味のある若者、だけでなく、福祉現場で働く人も、自分の仕事を見つめ直す上で、オススメの一冊です。